Entre 2002 y 2024, Argentina transitó una odisea tecnológica y social, evolucionando desde un mercado incipiente dominado por conexiones conmutadas (dial-up) lentas y de facturación por tiempo, hasta un ecosistema digital complejo, caracterizado por la expansión acelerada de la fibra óptica y la irrupción de nuevas tecnologías satelitales. Este documento detalla las transiciones tecnológicas secuenciales, los factores de mercado que las impulsaron, el impacto de las políticas públicas y la persistencia de desafíos estructurales.

Los hallazgos clave de este análisis revelan una historia de cambios profundos y continuidades marcadas. La primera transición significativa fue el desplazamiento del dial-up por la banda ancha, consolidando un duopolio tecnológico entre el ADSL, impulsado por las empresas telefónicas, y el cablemódem, ofrecido por los operadores de televisión por cable. Este modelo definió el mercado durante casi una década. La segunda gran transformación, aún en curso, es la migración masiva hacia la fibra óptica hasta el hogar (FTTH), que ha provocado un salto significativo en las velocidades promedio de conexión y ha reconfigurado el panorama competitivo.

Un tema central y persistente a lo largo de todo el período es la profunda brecha digital que divide al país. Existe una marcada disparidad en la penetración, calidad y velocidad del servicio entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la mayoría de las provincias del interior, especialmente las regiones del Noreste (NEA) y Noroeste (NOA). Esta desigualdad no es solo geográfica, sino también socioeconómica, y ha sido un desafío constante para las políticas públicas.

El mercado argentino presenta una estructura paradójica: una alta concentración en la cúpula, donde un puñado de grandes conglomerados (principalmente Grupo Clarín, Telefónica y Telecom) controla la vasta mayoría de los accesos, coexistiendo con un ecosistema vibrante y fragmentado de más de un millar de pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y cooperativas. Estos actores locales han sido históricamente cruciales para llevar conectividad a localidades más pequeñas y zonas rurales, donde los grandes operadores carecen de incentivos para invertir.

En este contexto, la intervención del Estado ha jugado un rol transformador. La creación del Plan «Argentina Conectada» en 2010 y, fundamentalmente, el despliegue de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) como una red mayorista de carácter abierto y federal, modificaron las condiciones de competencia. Al ofrecer ancho de banda a un precio uniforme en todo el territorio, la REFEFO se convirtió en un habilitador clave para las PyMEs y cooperativas, permitiéndoles competir y expandir sus servicios en el interior del país.

Finalmente, el informe analiza la aparición de tecnologías disruptivas como el internet satelital de órbita baja (LEO), ejemplificado por la llegada de Starlink en 2024. Esta innovación redefine el concepto de conectividad en zonas remotas y plantea nuevos desafíos y oportunidades para las políticas de universalización del servicio, desplazando el debate desde la mera disponibilidad de infraestructura hacia la asequibilidad del acceso. El análisis concluye con una serie de recomendaciones estratégicas orientadas a cerrar las brechas existentes y a construir un futuro digital más inclusivo para Argentina.

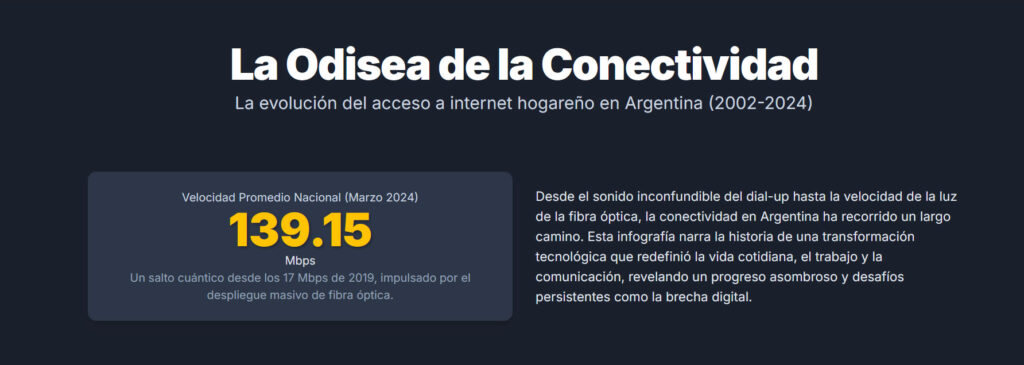

La Odisea de la Conectividad

La evolución del acceso a internet hogareño en Argentina (2002-2024)

Velocidad Promedio Nacional (Marzo 2024)

Mbps

Un salto significativo desde los 17 Mbps de 2019, impulsado por el despliegue masivo de fibra óptica.

Desde el sonido inconfundible del dial-up hasta la velocidad de la luz de la fibra óptica, la conectividad en Argentina ha recorrido un largo camino. Esta infografía narra la historia de una transformación tecnológica que redefinió la vida cotidiana, el trabajo y la comunicación, revelando un progreso asombroso y desafíos persistentes como la brecha digital.

Capítulo 1: La Era del Dial-Up (2002-2007)

El Lento Amanecer Digital

A principios de los 2000, conectarse a internet significaba ocupar la línea telefónica para alcanzar una velocidad máxima teórica de 56 kbps. La banda ancha era una novedad incipiente que pronto cambiaría las reglas del juego.

El punto de inflexión fue la masificación de los cibercafés, que permitieron a millones experimentar por primera vez una conexión rápida, creando la aspiración de tenerla en casa.

La Transición a la Banda Ancha

Para 2007, la banda ancha ya representaba más del 85% de las conexiones residenciales.

Capítulo 2: El Duopolio de la Banda Ancha (2008-2015)

ADSL vs. Cablemódem: La Batalla por el Hogar

El mercado se dividió entre las telefónicas (ADSL) y los operadores de cable (Cablemódem).

El Rol Clave del Estado: REFEFO

El Plan «Argentina Conectada» y la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) fueron cruciales. ARSAT, como proveedor mayorista, ofreció ancho de banda a un precio uniforme en todo el país, permitiendo a PyMEs y cooperativas del interior competir.

Capítulo 3: La Revolución de la Fibra Óptica (2016-2024)

El Ascenso Imparable de la Fibra (FTTH)

La fibra óptica (FTTH) pasó de ser un nicho a la segunda tecnología más importante del país, superando al ADSL y acercándose al cablemódem. Para 2024, se proyecta que represente más del 40% de las conexiones totales.

Capítulo 4: Un País, Dos Velocidades

La Persistente Brecha Digital

A pesar del progreso, persiste una profunda desigualdad. La velocidad y calidad del servicio en CABA son hasta 10 veces superiores a las de algunas provincias, evidenciando una brecha geográfica y socioeconómica que sigue siendo el mayor desafío.

Velocidad Promedio por Jurisdicción (Mbps, Q1 2024)

El Futuro: Conectividad Satelital y Nuevos Desafíos

La llegada de internet satelital de órbita baja (LEO) como Starlink en 2024 redefine la conectividad en zonas rurales, cambiando el paradigma del problema de la infraestructura a uno de asequibilidad.

Satélites GEO (Tradicional)

Geoestacionarios

- Velocidad: Modesta

- Latencia: Alta (>600ms)

- Ideal para: Navegación básica, email en zonas muy remotas.

- Limitación: No apto para juegos, streaming HD o videollamadas.

Satélites LEO (Starlink)

Órbita Baja

- Velocidad: Alta (hasta 220 Mbps)

- Latencia: Baja (20-40ms)

- Ideal para: Todo uso, incluyendo streaming 4K, juegos y teletrabajo.

- Limitación: Costo inicial del equipo y abono mensual.

Capítulo 1: Los Primeros Ecos Digitales - La Era del Dial-Up y el Amanecer de la Banda Ancha (2002-2007)

1.1. El Paisaje de 2002: El Dominio del Acceso Conmutado (Dial-Up)

A comienzos del siglo XXI, y en el contexto de la profunda crisis socioeconómica que atravesaba Argentina, el acceso a internet para el público residencial era una experiencia marcadamente diferente a la actual. La tecnología predominante era el acceso conmutado, comúnmente conocido como dial-up. Este método utilizaba la red telefónica pública conmutada (PSTN, por sus siglas en inglés) para establecer una conexión temporal con un proveedor de servicios de internet (ISP).1 La conexión se iniciaba marcando un número de teléfono a través de un módem, un dispositivo que modulaba los datos digitales del ordenador en una señal de audio para su transmisión por la línea telefónica y demodulaba las señales entrantes.1

La experiencia del usuario estaba definida por severas limitaciones. Las velocidades de conexión eran, en el mejor de los casos, de 56 kilobits por segundo (kbps), aunque en la práctica solían ser inferiores debido a la calidad de las líneas telefónicas. Este ancho de banda restringía el uso de internet a tareas básicas como el correo electrónico en texto plano, la navegación por sitios web sencillos y el chat. El consumo de contenido multimedia era prácticamente inviable. Además, el modelo de facturación, a menudo ligado a los pulsos telefónicos, penalizaba el uso prolongado y generaba una constante preocupación por el costo de la factura. Quizás la limitación más notoria en el ámbito doméstico era que la conexión a internet monopolizaba la línea telefónica, impidiendo realizar o recibir llamadas de voz mientras se estaba en línea, una fuente habitual de conflicto en los hogares.2

Para el año 2002, aunque los datos estadísticos oficiales y unificados son escasos, es un hecho aceptado que el dial-up constituía la forma casi exclusiva de acceso a internet residencial. La penetración era baja y se concentraba en los segmentos socioeconómicos de mayores ingresos que podían costear tanto el servicio como el equipamiento informático necesario.

1.2. La Irrupción de la Banda Ancha: ADSL y Cablemódem

La verdadera revolución en la conectividad hogareña comenzó con la introducción comercial de la banda ancha. Esta tecnología representó un cambio de paradigma al ofrecer una conexión "siempre activa" (always-on) y velocidades significativamente superiores, liberando a los usuarios de las ataduras del dial-up.3 En Argentina, la empresa Fibertel, vinculada al operador de televisión por cable Cablevisión, fue pionera al lanzar el primer servicio de banda ancha comercial en 1997, utilizando la tecnología de cablemódem sobre su red de cable coaxial existente.4

Poco después, las empresas de telefonía incumbentes, como Telefónica y Telecom, respondieron introduciendo su propia tecnología de banda ancha: la Línea de Abonado Digital Asimétrica (ADSL). Esta tecnología aprovechaba la infraestructura de pares de cobre de la red telefónica tradicional para transmitir datos a alta velocidad sin interferir con el servicio de voz, permitiendo el uso simultáneo de teléfono e internet. La definición de "banda ancha" en esa época era modesta para los estándares actuales, considerándose como tal a cualquier conexión con velocidades cercanas a los 256 kbps.6

La propuesta de valor era inmensamente atractiva. La velocidad superior abría la puerta a nuevos usos, como la descarga de música y software, y una navegación web más rica y visual. La conexión permanente eliminaba el ritual de conexión y desconexión, y, crucialmente, resolvía el conflicto doméstico por el uso de la línea telefónica.2 Este conjunto de ventajas fue el motor principal de la migración tecnológica que se iniciaría en los años siguientes.

Los primeros datos de crecimiento, aunque fragmentados, evidencian el inicio de esta transición. Un informe de la consultora Carrier y Asociados señaló que el número de abonados a banda ancha creció un 35% durante 2003, pasando de una base estimada de 150,000 a fines de 2002 a más de 203,000 al cierre de 2003.4 Otra fuente sitúa el número total de conexiones en 100,000 en 2003, una cifra que, aunque diferente, confirma la tendencia ascendente.3 Estas discrepancias probablemente se deban a distintas metodologías de medición, como contar solo accesos de banda ancha o el total de conexiones a internet.

1.3. El Punto de Inflexión (2004-2005): La Masificación del Acceso

El período 2004-2005 marcó un punto de inflexión crucial en la historia de internet en Argentina. No fue solo el crecimiento de las conexiones hogareñas lo que definió esta etapa, sino la masificación de la experiencia de internet, impulsada por un actor fundamental y a menudo subestimado: el locutorio o cibercafé. Un influyente estudio de la consultora D’Alessio y Asociados, que analizó este período, describió la "explosión del canal" de los locutorios como el principal vehículo para que internet pasara de ser un servicio "para un grupo" a uno "para todos".2

Estos establecimientos cumplieron una función catalizadora de la demanda. Al ofrecer acceso a internet de banda ancha por una tarifa accesible por hora, permitieron que millones de argentinos de todas las clases sociales, y no solo aquellos con los recursos para tener una conexión en casa, experimentaran por primera vez una navegación rápida y fluida.2 Los locutorios se convirtieron en el primer punto de contacto con los nuevos contenidos y posibilidades que ofrecía la banda ancha: juegos en red, descarga de música, comunicación por chat con video y una web mucho más interactiva.

Esta democratización de la experiencia generó un "círculo virtuoso": el uso en locutorios educó al mercado sobre los beneficios de la banda ancha, creando una fuerte aspiración por replicar esa calidad de conexión en el hogar. Para abril de 2005, se estimaba que Argentina contaba con 7.6 millones de usuarios de internet, un salto cuantitativo que sentó las bases para el crecimiento sostenido de las suscripciones residenciales en los años venideros.2 Para la primera mitad de 2005, el mercado de accesos se repartía aproximadamente por igual entre el dial-up y la banda ancha, pero con una clara tendencia ascendente para esta última y un declive irreversible para la primera.4

1.4. Cifras de una Transición (2006-2007)

Los años 2006 y 2007 consolidaron la transición hacia la banda ancha, con hitos cuantitativos que confirmaron su dominio emergente. En 2006, Argentina superó la marca del millón de conexiones de banda ancha, un logro simbólico que reflejaba la madurez creciente del mercado.5

Desde la perspectiva de los proveedores, especialmente los de menor tamaño, este período fue de una actividad frenética. Las pequeñas y medianas empresas de televisión por cable, conocidas como "cableros PyME", que habían comenzado a ofrecer internet por cablemódem de forma tímida entre 2000 y 2001, se vieron enfrentadas a una "explosión importante de internet" entre 2006 y 2007. Esta demanda creciente los obligó a realizar inversiones significativas para reconvertir sus redes, pasando de sistemas puramente coaxiales a redes híbridas de fibra y coaxial (HFC), para poder ofrecer un servicio competitivo y de mayor capacidad.7

Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) corroboran esta narrativa. Un informe de prensa de diciembre de 2007, con datos hasta septiembre de ese año, destacaba que los accesos residenciales a internet habían crecido un 17% en el último año. Dentro de este total, el segmento más dinámico fue el de las cuentas de banda ancha, que experimentaron un crecimiento interanual del 55%, demostrando que la banda ancha no solo era la tecnología preferida, sino el motor casi exclusivo del crecimiento del mercado.8

La siguiente tabla resume la estimación de la transición tecnológica durante este período fundacional, marcando el declive del dial-up y el ascenso de la banda ancha.

Tabla 1: Estimación de Accesos Residenciales a Internet por Tipo (Banda Ancha vs. Dial-Up), 2002-2007

| Año | Cuentas de Banda Ancha (Estimado) | Cuentas de Dial-Up (Estimado) | Total Accesos (Estimado) | % Banda Ancha |

| 2002 | 150,000 | > 1,000,000 | > 1,150,000 | < 13% |

| 2003 | 203,000 | ~1,400,000 | ~1,600,000 | ~12.7% |

| 2004 | 450,000 | ~1,550,000 | ~2,000,000 | ~22.5% |

| 2005 | ~800,000 | ~800,000 | ~1,600,000 | ~50.0% |

| 2006 | > 1,000,000 | < 600,000 | > 1,600,000 | > 62.5% |

| 2007 | ~2,380,000 | < 400,000 | ~2,780,000 | ~85.6% |

Nota: Los datos para el período 2002-2007 son estimaciones construidas a partir de múltiples fuentes (consultoras, informes de prensa y datos históricos) debido a la falta de una serie estadística oficial unificada para esos años. Las cifras buscan reflejar órdenes de magnitud y tendencias. Fuentes:.3

Capítulo 2: La Consolidación de la Banda Ancha y la Expansión de la Infraestructura (2008-2015)

2.1. El Duopolio Tecnológico: ADSL vs. Cablemódem

El período que se inicia en 2008 marca la consolidación definitiva de la banda ancha como la tecnología de acceso a internet por excelencia en Argentina y el comienzo del fin para el acceso conmutado. Gracias a la disponibilidad de series de datos más robustas y consistentes, provistas por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), es posible cuantificar con precisión esta transición. En 2008, todavía existía un remanente de 165,325 conexiones de dial-up, un vestigio de la era anterior. Sin embargo, su declive fue rápido y sostenido: para el cierre de 2015, el número de accesos por dial-up se había reducido a tan solo 32,542, convirtiéndose en una tecnología residual y estadísticamente marginal en el mercado de conectividad.9

En contraste, la banda ancha experimentó un crecimiento vigoroso. El total de accesos fijos a internet en el país pasó de 3.29 millones en 2008 a casi 7 millones en 2015.9 Ya para el año 2013, se consideraba que el 100% del mercado de conectividad correspondía a alguna de las diversas modalidades de banda ancha, superando los 6.2 millones de cuentas activas.4

Durante esta etapa, el mercado se estructuró en torno a un duopolio tecnológico. Por un lado, las grandes empresas de telefonía, como Telefónica (con su marca Speedy) y Telecom (con Arnet), impulsaron masivamente la tecnología ADSL, aprovechando su extensa red de pares de cobre que llegaba a la mayoría de los hogares del país. Por otro lado, los operadores de televisión por cable, liderados por Fibertel y seguidos por un gran número de PyMEs y cooperativas, compitieron ofreciendo internet a través de la tecnología de cablemódem sobre sus redes de cable coaxial. Esta competencia basada en infraestructuras físicas preexistentes y no superpuestas en muchas áreas, dio lugar a la formación de monopolios u oligopolios locales en gran parte del territorio. La opción tecnológica disponible para un hogar a menudo dependía de si a su domicilio llegaba el cable de teléfono, el de la TV por cable, o ambos.

2.2. El Rol del Estado: El Plan "Argentina Conectada" y la REFEFO

Reconociendo las crecientes desigualdades en el acceso a la conectividad y la importancia estratégica de las telecomunicaciones para el desarrollo, el Estado Nacional asumió un rol mucho más activo durante este período. El hito fundamental fue el lanzamiento, mediante el Decreto 1552 del año 2010, del Plan Nacional de Telecomunicaciones "Argentina Conectada".10 Este plan estableció una política de Estado con objetivos ambiciosos: universalizar el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), fomentar la competencia, promover la producción nacional de tecnología y, de manera central, reducir la brecha digital entre las grandes urbes y el interior del país.10

La pieza angular y el instrumento más poderoso de este plan fue la creación de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO). Se trataba de un proyecto de infraestructura a escala nacional, gestionado por la empresa estatal ARSAT, para construir y operar una red troncal de fibra óptica de alta capacidad.10 El plan original era extraordinariamente ambicioso, proyectando hacia 2015 una red de aproximadamente 53,000 kilómetros que conectaría 1,700 localidades y alcanzaría al 97% de la población argentina, cubriendo el 3% restante con servicio satelital.10

El elemento estratégico más disruptivo de la REFEFO fue su modelo de negocio. A diferencia de los operadores integrados, ARSAT no competiría en el mercado minorista vendiendo servicios al cliente final. En cambio, operaría como un proveedor mayorista de carácter abierto, ofreciendo capacidad de transporte de datos a los prestadores locales (cooperativas, PyMEs de cable, ISPs locales) a una tarifa plana y uniforme en todo el territorio nacional.12 Este diseño buscaba atacar directamente una de las principales causas de la brecha digital: la "tiranía de la distancia". Antes de la REFEFO, el costo de 1 megabit por segundo (Mbps) mayorista podía ser drásticamente más alto en provincias del interior en comparación con Buenos Aires, donde la competencia entre proveedores mayoristas era mayor.12 Al establecer un precio único, la REFEFO buscaba nivelar el campo de juego y eliminar una barrera de entrada fundamental para los pequeños operadores del interior.

2.3. El Mercado se Reconfigura: Grandes Actores y la Resistencia Cooperativa

A pesar del crecimiento generalizado en el número de conexiones, la estructura del mercado de internet fijo en Argentina se mantuvo y consolidó como un oligopolio altamente concentrado. Aunque los datos de participación de mercado por empresa para este período específico son limitados, análisis posteriores confirman una estructura que ya se estaba forjando en estos años. Para 2020, cuatro grandes grupos económicos controlaban aproximadamente el 80% de las conexiones de banda ancha fija del país: Grupo Clarín (Fibertel) con un 46%, Telefónica (Movistar) con un 15%, Telecentro con un 12% y Grupo Supercanal con un 7%.14

Frente a esta concentración, el 20% restante del mercado era atendido por un ecosistema heterogéneo y resiliente de entre 1,100 y 1,200 actores, compuesto mayoritariamente por cooperativas de servicios públicos y pequeñas y medianas empresas de capital local.12 Estos proveedores desempeñaron un papel social y económico crucial, siendo en muchos casos la única opción de conectividad en ciudades pequeñas y zonas rurales donde los grandes operadores no tenían interés comercial en desplegar infraestructura.

El despliegue de la REFEFO, incluso en sus fases iniciales, representó un cambio fundamental para la viabilidad de este sector. Al darles acceso a un transporte de datos asequible y de alta capacidad, el Estado, a través de ARSAT, les proporcionó una herramienta vital para poder competir en sus mercados locales. Les permitió mejorar la calidad y velocidad de sus servicios y planificar expansiones que antes eran económicamente inviables.12 De esta manera, el Estado no actuó como un competidor directo, sino como un regulador de facto del mercado mayorista, corrigiendo una falla estructural y fomentando la competencia en la última milla.

2.4. Primeros Pasos Hacia la Fibra Óptica

Durante el período 2008-2015, la tecnología de Fibra Óptica hasta el Hogar (FTTH) era todavía una opción de nicho, reservada para segmentos de muy altos ingresos o desarrollos inmobiliarios específicos. La experiencia de banda ancha para la inmensa mayoría de los argentinos se basaba en las tecnologías de cobre (ADSL) y coaxial (cablemódem).

Sin embargo, fue en esta etapa cuando se sentaron las bases para la futura revolución de la fibra. La masiva inversión estatal en la construcción de la REFEFO significó el tendido de decenas de miles de kilómetros de fibra óptica a lo largo y ancho del país. Aunque esta infraestructura correspondía a la red troncal o "middle-mile" (la autopista que conecta ciudades y regiones), y no a la "última milla" (la conexión final al hogar), su existencia fue la condición de posibilidad para el boom de la FTTH que caracterizaría la siguiente década. Sin estas "autopistas de datos" nacionales, la posterior expansión de las redes de acceso de fibra por parte de operadores privados y cooperativos habría sido mucho más lenta, costosa y geográficamente limitada. Los datos del ENACOM para el inicio del siguiente período (2016) muestran que las conexiones de fibra eran aún una fracción mínima del total, pero la semilla de su crecimiento exponencial ya había sido plantada con la REFEFO.9

La siguiente tabla, basada en los datos oficiales del ENACOM, ilustra el crecimiento del mercado de banda ancha y la práctica desaparición del dial-up durante esta fase de consolidación.

Tabla 2: Evolución de Accesos a Internet Fijo por Tipo (Banda Ancha vs. Dial-Up), 2008-2015

| Año | Accesos Banda Ancha Fija (BAF) | Accesos Dial-Up | Total Accesos Fijos | % BAF |

| 2008 | 3,129,037 | 165,325 | 3,294,362 | 95.0% |

| 2009 | 3,524,425 | 176,773 | 3,701,198 | 95.2% |

| 2010 | 4,031,779 | 94,099 | 4,125,878 | 97.7% |

| 2011 | 4,576,012 | 76,676 | 4,652,688 | 98.4% |

| 2012 | 5,226,720 | 57,394 | 5,284,114 | 98.9% |

| 2013 | 6,151,601 | 57,733 | 6,209,334 | 99.1% |

| 2014 | 6,559,172 | 39,324 | 6,598,496 | 99.4% |

| 2015 | 6,952,289 | 32,542 | 6,984,831 | 99.5% |

Fuente: Serie de datos del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).9

Capítulo 3: La Revolución de la Fibra y la Explosión de la Velocidad (2016-2024)

3.1. El Ascenso Imparable de la Fibra Óptica (FTTH)

El período que comienza en 2016 marca la transformación más profunda y acelerada en la historia de la conectividad fija en Argentina: la irrupción y consolidación de la Fibra Óptica hasta el Hogar (FTTH) como la tecnología de preferencia para nuevas conexiones y actualizaciones. Este cambio no fue gradual, sino exponencial, reconfigurando por completo el mix tecnológico del país en menos de una década.

Los datos cuantitativos del ENACOM son elocuentes y trazan una curva de crecimiento impresionante. Si a finales de 2019 Argentina contaba con aproximadamente 940,000 accesos por fibra óptica, para finales de 2022 esta cifra se había disparado a más de 3 millones, lo que representa un asombroso incremento del 229.8% en solo tres años.15 La tendencia continuó acelerándose. Datos del tercer trimestre de 2022 mostraban 2.9 millones de conexiones de fibra, compitiendo ya con los 6 millones de cablemódem y superando ampliamente los 1.4 millones de ADSL.4

El avance se volvió aún más pronunciado hacia el final del período. Para el primer trimestre de 2024, los accesos por fibra óptica ya totalizaban 4.01 millones, acortando rápidamente la distancia con el cablemódem y consolidándose como la segunda tecnología en importancia.9 Las proyecciones para el cierre de 2024 indicaban que el país alcanzaría los 4.8 millones de abonados a fibra, lo que significaría que más del 40% de todas las conexiones de banda ancha fija del país utilizarían esta tecnología.16 Este crecimiento explosivo fue impulsado por una combinación de factores: la maduración de las inversiones en redes troncales como la REFEFO, una fuerte inversión por parte de los operadores grandes y pequeños, y una demanda creciente de los usuarios por mayor velocidad y fiabilidad, una necesidad que se vio dramáticamente magnificada por la pandemia de COVID-19.

3.2. El Ocaso del Cobre y la Resistencia del Coaxial

El ascenso de la fibra óptica tuvo como contrapartida el declive de las tecnologías más antiguas. La más afectada fue sin duda el ADSL. Basada en la vieja infraestructura de pares de cobre telefónico, esta tecnología alcanzó rápidamente sus límites físicos en términos de velocidad y capacidad, volviéndose incapaz de satisfacer las demandas del consumo digital moderno. Los datos del ENACOM muestran un colapso en su base de abonados: de ser una de las tecnologías dominantes, para el primer trimestre de 2024 apenas quedaban 774,475 conexiones de ADSL en todo el país.9 Este número refleja una migración masiva de clientes hacia opciones tecnológicamente superiores como la fibra o el cablemódem de alta velocidad.

Por su parte, el cablemódem, que opera sobre redes HFC (Híbridas de Fibra y Coaxial), ha demostrado una mayor resiliencia. Aunque su participación de mercado ha comenzado a ser erosionada por el avance de la fibra, a principios de 2024 todavía se mantenía como la tecnología con el mayor número de conexiones, totalizando 5.98 millones de accesos.9 Esta resistencia se explica por la capacidad de los grandes operadores de cable, como Grupo Clarín (Fibertel) y Telecentro, para actualizar sus redes existentes con estándares como DOCSIS 3.0 y 3.1. Estas actualizaciones les permiten ofrecer velocidades muy competitivas, a menudo superando los 100 Mbps, sin necesidad de afrontar el costo y la complejidad de un reemplazo completo de la última milla por fibra óptica. No obstante, la tendencia a largo plazo indica que la fibra óptica se convertirá eventualmente en la tecnología dominante en términos absolutos.

La siguiente tabla, con datos del ENACOM, desglosa la evolución del mercado fijo por tecnología, ilustrando visualmente la revolución de la fibra.

Tabla 3: Desglose de Accesos a Internet Fijo por Tecnología, 2016 - 2024 (Q1)

| Período | Cablemódem | Fibra Óptica (FTTH) | ADSL | Wireless e Otros | Total Accesos Fijos |

| 2016 | 5,940,000 | 670,000 | 5,080,000 | 120,000 | 11,810,000 |

| 2018 | 6,620,000 | 720,000 | 5,940,000 | 70,000 | 13,350,000 |

| 2020 | 8,340,000 | 580,000 | 6,620,000 | 60,000 | 15,600,000 |

| 2022 (Q3) | 6,000,000 | 2,900,000 | 1,400,000 | 700,000 | 11,000,000 |

| 2023 | 13,850,000 | 670,000 | 12,010,000 | 120,000 | 26,650,000 |

| 2024 (Q1) | 5,986,957 | 4,015,101 | 774,475 | 856,623 | 11,633,156 |

Nota: Existen inconsistencias y posibles cambios metodológicos en las series de datos presentadas por las fuentes para los años intermedios. Los valores de 2022 (Q3) y 2024 (Q1) provienen de series más detalladas y recientes. Los datos de 2016, 2018, 2020 y 2023 presentan sumas que no coinciden con los totales de accesos fijos reportados en otras tablas de la misma fuente, sugiriendo posibles solapamientos o diferentes criterios de conteo en esos informes históricos. La tabla se presenta para ilustrar las tendencias generales de cada tecnología. Fuentes:.4

3.3. La Métrica Clave: La Evolución de la Velocidad Promedio

El impacto más tangible para el usuario final de la transición hacia la fibra óptica ha sido el espectacular aumento en la velocidad promedio de conexión a internet. Este no ha sido un crecimiento lineal y gradual, sino un salto significativo directamente correlacionado con el despliegue de FTTH y las mejoras en las redes HFC.

Las cifras documentan esta explosión de velocidad. Si en marzo de 2019 la velocidad promedio de descarga en Argentina era de 17 Mbps, tan solo un año después, en marzo de 2020, esta cifra se había más que duplicado, alcanzando los 38 Mbps, un incremento del 123%.4 Este fue solo el comienzo. La serie de datos del ENACOM muestra que la velocidad media continuó su ascenso vertiginoso, llegando a 106.56 Mbps en diciembre de 2022 y alcanzando los 139.15 Mbps en marzo de 2024.9

Este cambio fundamental en la calidad del servicio transformó la experiencia digital de millones de argentinos. Actividades que antes eran problemáticas o de baja calidad, como el streaming de video en alta definición (4K), las videoconferencias múltiples, los juegos en línea competitivos y el teletrabajo con archivos pesados, se volvieron fluidas y cotidianas para una porción creciente de la población. Para finales de 2024, se estimaba que casi ocho de cada diez conexiones a internet en el país operaban a velocidades iguales o superiores a 30 Mbps, un umbral que define una experiencia de banda ancha moderna y robusta.16 Este avance fue un habilitador clave para la digitalización acelerada de la economía y la sociedad, un proceso que la pandemia de COVID-19 catalizó de manera decisiva.

3.4. Nuevos Actores en el Ecosistema: El Impacto del Acceso Satelital

Si bien la fibra óptica ha sido la protagonista de la conectividad en zonas urbanas y suburbanas, el vasto y poco poblado territorio argentino siempre ha presentado un desafío para las tecnologías terrestres. Históricamente, el internet satelital ha sido la solución para estas áreas rurales y remotas. Proveedores como Orbith, Advantun, Insat y Megasat han ofrecido durante años servicios basados en satélites geoestacionarios (GEO), que, si bien vitales, a menudo se veían limitados por velocidades modestas, altos costos, topes de consumo de datos y, fundamentalmente, una alta latencia debido a la gran distancia de los satélites a la Tierra.17

El año 2024 marcó la llegada de un actor disruptivo que promete cambiar este paradigma: Starlink, la empresa de internet satelital de SpaceX. Su servicio se habilitó comercialmente en Argentina en marzo de 2024.4 La principal diferencia de Starlink radica en su uso de una constelación de miles de satélites en Órbita Terrestre Baja (LEO, por sus siglas en inglés). Esta menor altitud reduce drásticamente la latencia (el tiempo de respuesta de la conexión), haciéndola comparable a la de las redes terrestres y apta para aplicaciones en tiempo real como videojuegos y videoconferencias. Además, ofrece velocidades de descarga significativamente más altas, de hasta 220 Mbps.20

La propuesta comercial de Starlink en Argentina incluye planes residenciales con un costo mensual competitivo para el segmento premium (iniciando en aproximadamente 38,000 ARS a principios de 2025) y un costo inicial significativo por el kit de hardware (antena y router).21 Aunque su precio lo posiciona por encima de las ofertas de fibra en zonas urbanas, se presenta como una alternativa de altísimo rendimiento y, en muchos casos, la única opción de alta velocidad disponible en zonas rurales, campos, y localidades aisladas. La llegada de Starlink no solo ofrece una nueva solución para cerrar la brecha digital en las zonas más postergadas, sino que también introduce una nueva dinámica competitiva y plantea importantes interrogantes para las futuras políticas de servicio universal.

Capítulo 4: Análisis Transversal - Brechas, Desafíos y Recomendaciones

4.1. La Persistencia de la Brecha Digital: Un País a Dos Velocidades

A pesar de los notables avances en la adopción de tecnologías y el aumento de las velocidades promedio a nivel nacional, el análisis histórico del período 2002-2024 revela la persistencia de una profunda brecha digital que fragmenta a la Argentina. El país opera, en efecto, a dos velocidades de conectividad, con desigualdades marcadas que se manifiestan en múltiples dimensiones.

La brecha más evidente es la geográfica. Existe un abismo entre la conectividad disponible en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y partes del conurbano bonaerense, y la realidad del resto del país, especialmente en las regiones del Noreste (NEA) y Noroeste (NOA). La evidencia cuantitativa es contundente. En términos de penetración, mientras CABA exhibe una tasa de accesos fijos por cada 100 hogares que supera el 111% (indicando múltiples conexiones en algunos hogares u oficinas), provincias como Formosa apenas alcanzan el 34%.12 Esta disparidad en el acceso se ve agravada por la diferencia en la calidad del servicio. La velocidad promedio de descarga en CABA para el primer trimestre de 2024 era de 229.95 Mbps, una cifra comparable a la de países desarrollados. En el mismo período, provincias como Chubut (20.50 Mbps), Tierra del Fuego (21.54 Mbps) y La Pampa (26.55 Mbps) registraban velocidades que eran, en promedio, diez veces inferiores.9

Esta brecha geográfica se superpone y es reforzada por una brecha socioeconómica. El acceso a internet de calidad está fuertemente correlacionado con el nivel de ingresos y el nivel educativo de los hogares.23 Comunidades con menor poder adquisitivo y poblaciones rurales enfrentan mayores barreras no solo para contratar un servicio, sino también para adquirir el equipamiento necesario y desarrollar las habilidades digitales para un uso provechoso de la conexión.24 Informes han señalado que la falta de acceso y conocimientos digitales ha impedido a comunidades vulnerables, como las comunidades indígenas, acceder a servicios esenciales de educación, salud e ingresos de emergencia durante la pandemia.24 La siguiente tabla ilustra la magnitud de esta disparidad regional, combinando datos de penetración y velocidad.

Tabla 4: Indicadores de la Brecha Digital por Jurisdicción, 2024

| Jurisdicción | Accesos Fijos por cada 100 hogares (%) | Velocidad Media de Descarga (Mbps) (Q1 2024) |

| CABA | 111.27% | 229.95 |

| San Luis | N/D | 179.49 |

| Buenos Aires | N/D | 159.13 |

| Córdoba | 84.81% | 100.20 |

| Santa Fe | N/D | 100.20 |

| Tierra del Fuego | 98.40% | 21.54 |

| La Pampa | 89.57% | 26.55 |

| Neuquén | N/D | 98.16 |

| Entre Ríos | N/D | 101.36 |

| Tucumán | N/D | 103.36 |

| Mendoza | N/D | 51.85 |

| Río Negro | N/D | 75.00 |

| Chubut | N/D | 20.50 |

| Corrientes | N/D | 102.49 |

| Misiones | N/D | 94.98 |

| Salta | N/D | 84.34 |

| San Juan | 39.59% | 30.58 |

| Jujuy | N/D | 47.52 |

| Catamarca | N/D | 91.45 |

| La Rioja | N/D | 63.71 |

| Santiago del Estero | N/D | 44.90 |

| Chaco | 44.05% | 107.51 |

| Santa Cruz | 43.05% | 31.60 |

| Formosa | 34.45% | 83.80 |

Fuentes: Datos de penetración por hogar corresponden al 4to bimestre de 2021.12 Datos de velocidad media corresponden al 1er trimestre de 2024.9 N/D: No disponible en las fuentes consultadas para ese indicador específico.

4.2. Estructura de Mercado y Competencia: El Paradigma de la Concentración Fragmentada

La estructura del mercado de internet fijo en Argentina es un caso de estudio paradójico. A nivel nacional, exhibe las características de un oligopolio altamente concentrado. Un reducido número de grandes empresas de telecomunicaciones, principalmente Telecom (Grupo Clarín), Telefónica (Movistar), Claro y Telecentro, dominan el panorama, controlando en conjunto aproximadamente el 80% de los accesos de banda ancha del país.14 Esta concentración tiene implicaciones directas sobre la dinámica de precios, las estrategias de inversión en infraestructura y el ritmo de la innovación a gran escala.

Sin embargo, este panorama de concentración en la cúpula coexiste con un ecosistema notablemente fragmentado y competitivo en la base. El 20% restante del mercado es atendido por una red de aproximadamente 1,200 proveedores de menor escala, en su mayoría PyMEs de capital local y cooperativas de servicios públicos.12 Estos actores no son simplemente una "larga cola" del mercado; son la espina dorsal de la conectividad en miles de localidades del interior, donde los grandes operadores no llegan por considerarlos mercados no rentables.

Esta dualidad crea una tensión competitiva única. En las grandes ciudades, la competencia suele darse entre los gigantes del sector. Pero en las ciudades más pequeñas, la dinámica cambia. La presencia de un proveedor PyME o una cooperativa local, a menudo habilitada por el acceso a la red mayorista de la REFEFO, introduce una competencia efectiva que de otro modo no existiría. La REFEFO actuó como un nivelador, permitiendo a estos pequeños actores acceder a ancho de banda a costos razonables y competir en calidad de servicio en sus territorios. Por lo tanto, el mercado argentino puede describirse como un modelo de concentración fragmentada: un oligopolio a nivel agregado que se descompone en innumerables micro-mercados con distintos grados de competencia a nivel local.

4.3. Hacia una Conectividad Universal y de Calidad: Desafíos y Recomendaciones Estratégicas

El recorrido histórico de la conectividad en Argentina deja en evidencia un conjunto de desafíos estructurales que deben ser abordados para lograr una inclusión digital plena y equitativa. A partir del análisis realizado, se delinean los siguientes desafíos y recomendaciones estratégicas:

- Desafío 1: Cerrar la Brecha de Fibra. Si bien el crecimiento de la fibra óptica es el gran éxito de los últimos años, su despliegue es geográficamente desigual, replicando y a veces profundizando la brecha digital histórica. Las inversiones se concentran en las zonas de mayor densidad poblacional y poder adquisitivo.

- Recomendación: Es imperativo diseñar e implementar políticas públicas que incentiven activamente el despliegue de redes de fibra óptica en las provincias y localidades más rezagadas. Esto puede incluir la agilización de permisos de obra, la creación de líneas de crédito blandas para PyMEs y cooperativas a través del Fondo de Servicio Universal, y el fomento de consorcios público-privados para proyectos de infraestructura en zonas de baja rentabilidad.

- Desafío 2: El Futuro de las Redes Legadas. Millones de hogares argentinos todavía se conectan a través de tecnologías obsoletas o en vías de serlo, como el ADSL y las versiones más antiguas de cablemódem. Estas redes son ineficientes energéticamente y limitan el potencial de desarrollo digital de sus usuarios.

- Recomendación: El Estado debe promover un plan de migración tecnológica ordenada. Esto podría incluir incentivos para que los operadores ofrezcan planes de actualización a fibra sin costo adicional para el usuario, y establecer un cronograma a mediano plazo para el "apagón del cobre", liberando recursos de mantenimiento para ser reinvertidos en redes de nueva generación.

- Desafío 3: Integrar Nuevas Tecnologías en una Estrategia Nacional. La llegada del internet satelital de alto rendimiento (LEO) como Starlink y la futura expansión del 5G móvil obligan a repensar las políticas de conectividad de manera integral. El problema en las zonas más remotas está transitando de ser uno de falta de infraestructura a uno de asequibilidad del servicio.

- Recomendación: Se debe reformar el Fondo Fiduciario de Servicio Universal para que sea tecnológicamente neutral. En lugar de financiar exclusivamente el despliegue de infraestructura física, que puede ser extremadamente costoso en zonas de baja densidad, el fondo debería poder otorgar subsidios a la demanda. Por ejemplo, un sistema de vouchers que permita a familias en zonas rurales remotas costear el hardware y/o el abono mensual de un servicio satelital de alta velocidad. Esta estrategia podría ser significativamente más costo-efectiva para alcanzar la universalización.

- Recomendación Adicional: Fortalecer la Infraestructura Compartida y la REFEFO. Para reducir los costos de despliegue y acelerar la cobertura, es crucial promover la compartición de infraestructura pasiva (postes, ductos, torres). Asimismo, el Estado debe asegurar la continua inversión y actualización tecnológica de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO), garantizando que siga siendo una opción mayorista competitiva y de alta calidad, especialmente para los proveedores PyME y cooperativos que son clave para la conectividad federal.

Apéndice de Datos

Para una consulta detallada y un análisis más profundo, los informes públicos del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) contienen las series de datos trimestrales completas que han servido de base para gran parte de este informe. Se recomienda a los lectores interesados consultar directamente estas fuentes para acceder a las tablas de datos completas, incluyendo:

- Serie de Accesos a Internet Fijo por Trimestre (Total, Banda Ancha Fija, Dial-Up), 2008-2024.

- Serie de Accesos a Internet Fijo por Tecnología (Cablemódem, Fibra Óptica, ADSL, Wireless, Otros) por Trimestre, 2016-2024.

- Serie de Velocidad Media de Descarga (Mbps) por Trimestre a nivel nacional y por jurisdicción, 2016-2024.

Obras citadas

- Dial-up Internet access - Wikipedia, fecha de acceso: agosto 12, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Dial-up_Internet_access

- 2005 – Internet en la Argentina : 2004/05. – C i b e r M e m o r ia, fecha de acceso: agosto 12, 2025, https://cibermemo.wordpress.com/2024/08/17/2005-internet-en-la-argentina-2004-05/

- Números que impresionan: El avance de las telecomunicaciones en Argentina en la última década | media-tics.com, fecha de acceso: agosto 12, 2025, https://www.media-tics.com/noticia/1119/e-latam/numeros-que-impresionan-el-avance-de-las-telecomunicaciones-en-argentina-en-la-ultima-decada.html

- Internet en la Argentina - Wikipedia, la enciclopedia libre, fecha de acceso: agosto 12, 2025, https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_en_la_Argentina

- Historia de Internet en Argentina (1990-2018) – Cronologías – Un ..., fecha de acceso: agosto 12, 2025, https://lascronologias.wordpress.com/2020/01/02/cronologia-historica-telecomunicaciones-conexiones-argentina/

- Acelerando la revolución digital: banda ancha para América Latina y el Caribe, fecha de acceso: agosto 12, 2025, https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/3daec9a8-bf4b-4346-8674-baa89d03e4ea/content

- “Con los años, el principal negocio va a ser internet” — Revista Fibra, fecha de acceso: agosto 12, 2025, http://papel.revistafibra.info/entrevista-con-cacpy/

- ACCESOS A INTERNET Septiembre 2007* 2. Resumen 1 ... - INDEC, fecha de acceso: agosto 12, 2025, https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/internet_12_07.pdf

- Presentación de PowerPoint - Indicadores - ENACOM, fecha de acceso: agosto 12, 2025, https://indicadores.enacom.gob.ar/files/informes/nacionales/2024/T1/2024T1-00%20-%20Indicadores%20de%20Mercado.pdf

- Plan Nacional de Telecomunicaciones - “Argentina Conectada”, fecha de acceso: agosto 12, 2025, https://cdi.mecon.gob.ar/bases/docelec/ac1035.pdf

- Telecomunicaciones - Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, fecha de acceso: agosto 12, 2025, https://www.inversionycomercio.ar/pdf/sectores/telecomunicaciones/AAICI_TecnoTEL.pdf

- El Estado nacional y la universalización del ... - Argentina.gob.ar, fecha de acceso: agosto 12, 2025, https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2023/03/el_estado_nacional_y_la_universalizacion_del_acceso_a_internet.pdf

- Internet en Argentina - ECyT-ar, fecha de acceso: agosto 12, 2025, https://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Internet_en_Argentina

- ¿Hay concentración en Internet en América Latina? - Observacom, fecha de acceso: agosto 12, 2025, https://www.observacom.org/wp-content/uploads/2021/05/Concentracion-en-Argentina-2021.pdf

- Más de 200% de incremento en el acceso a Internet de fibra óptica ..., fecha de acceso: agosto 12, 2025, https://www.enacom.gob.ar/institucional/mas-de-200--de-incremento-en-el-acceso-a-internet-de-fibra-optica-en-toda-la-argentina_n4455

- Argentina supera 80% de penetración de banda ancha fija, fecha de acceso: agosto 12, 2025, https://dplnews.com/argentina-supera-80-penetracion-de-banda-ancha-fija/

- Internet Satelital | Orbith - Internet satelital de alta velocidad, fecha de acceso: agosto 12, 2025, https://www.orbith.com/

- Internet satelital: proveedores y precios - Selectra Argentina, fecha de acceso: agosto 12, 2025, https://selectra.com.ar/internet/satelital

- Mapa de disponibilidad - Starlink, fecha de acceso: agosto 12, 2025, https://www.starlink.com/ar/map

- Los 5 mejores proveedores de Internet por satélite para zonas rurales (2025), fecha de acceso: agosto 12, 2025, https://thenetworkinstallers.com/es/blog/El-mejor-Internet-satelital-para-zonas-rurales/

- Residencial - Starlink, fecha de acceso: agosto 12, 2025, https://www.starlink.com/ar/residential

- Starlink en Argentina: cuánto cuesta el internet satelital de Elon Musk en febrero 2025, fecha de acceso: agosto 12, 2025, https://www.infobae.com/tecno/2025/01/25/starlink-en-argentina-en-cuanto-sale-el-internet-satelital-de-elon-musk-en-febrero-2025/

- Micaela TEC: Tecnologías, brechas digitales y desigualdades desde la perspectiva de género y diversidad - Argentina.gob.ar, fecha de acceso: agosto 12, 2025, https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/02/informe-micaela_tec-2022-v5-web.pdf

- Evaluando el desarrollo de Internet en Argentina: Utilizando los indicadores ROAM-X de Universalidad de Internet de la UNESCO, fecha de acceso: agosto 12, 2025, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391409

- Brecha y desigualdad digital en la educación argentina - Redalyc, fecha de acceso: agosto 12, 2025, https://www.redalyc.org/journal/4136/413677448001/html/